泉川道標

拓本画像:綿引逸雄『ひたちの大地に』

- 所在地:日立市大みか町6–15 大甕神社前

- 建立時期:明和8年(1771)4月

- 建立者:陸奥国岩瀬郡須賀川村 泉屋忠兵衛

- 大きさ:高さ85×幅30×奥行27cm

- 材 質:蛇紋岩(町屋石)

- 文化財指定:日立市指定文化財 建造物第1号 1971年1月21日指定

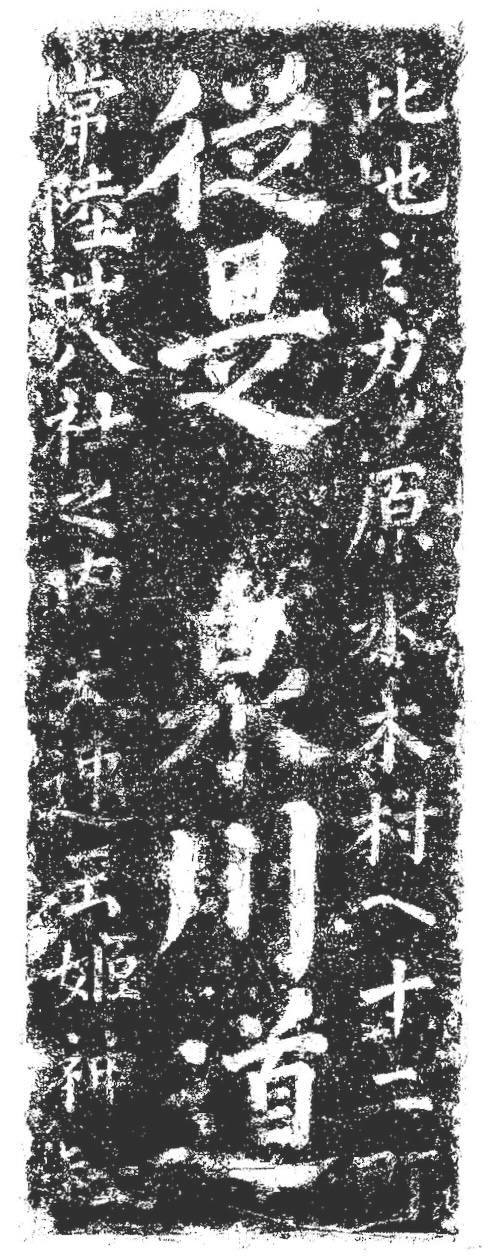

〈正面〉

此地ミカノ原 水木村ヘ十二町

従是 泉川道

常陸廿八社之内 大速玉姫神社

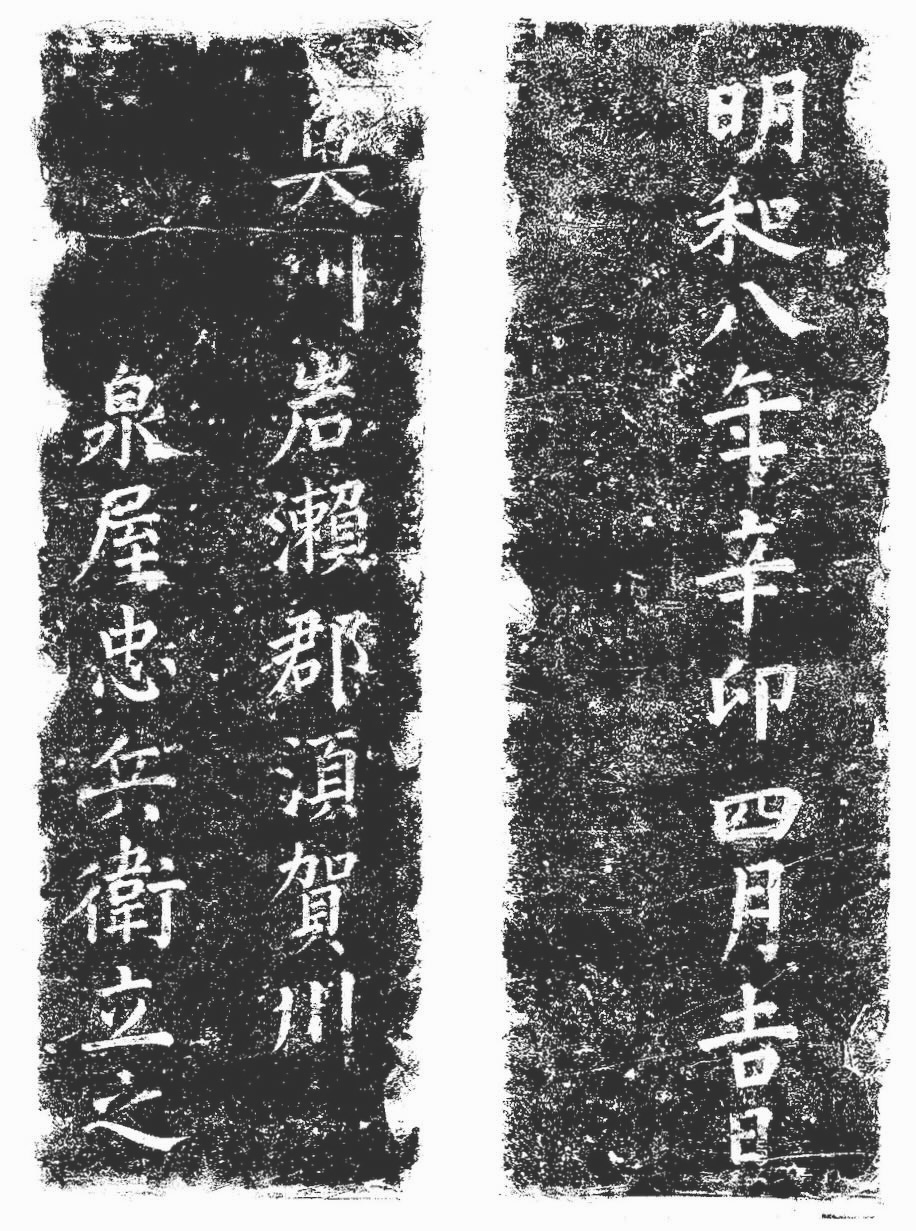

〈右面〉

明和八年辛卯四月吉日

〈左面〉

奥州岩瀬郡須賀川

泉屋忠兵衛立之

泉川とは

江戸時代の紀行文や道中日記はしばしばこの地の泉川のことにふれる。というのは、百人一首、藤原兼輔の歌の「みかの原 わきて流るる 泉川 いつ見きてとか 恋しかるらむ」に擬して名づけられているからであった。藤原兼輔の歌の泉川は京を流れる木津川の古称。そしてこの地の泉川の源である泉のほとりで、声をかけ手をならせば湧きかえる、という不思議な現象が起こる。岩城海道を1.5キロメートルはずれても立ち寄る価値があったのだろう。

明治14年(1881)、茨城県会議員であった野口勝一は「多賀紀行」(『茨城日日新聞』)に「泉川の清泉」の見出しで次のように述べる。

森山を過く。村東六七町水木村に泉川の清泉有。其水冷然として小池の中に噴湧細沙廻巻風雲の起るか如し。人有岸上に立て跳躍する時ハ、噴勢益々激するを以て人之を神霊ある者とす。

- 森山村の東方の水木村に泉川の泉がある。その水は冷たく、池の中で湧き出て、砂の動きは風雲が起こるようだ。岸で人が跳躍すれば、泉からはさらに勢いよく水が噴き上がる。人々はこの様を神霊がなすわざだと評している。

碑文にある「常陸廿八社之内 大速玉姫神社」とは江戸時代、和泉神社ともいい、現在の泉神社のことである。

紀行文・道中日記にみる泉川

江戸時代、この地を行き交う人々にどのように泉川が映っていたか。『道中記にみる江戸時代の日立地方』から抜き出してみる(原文のままに示します。みなさんの脳内で濁点を打ってみたり、平かなを漢字に変換するなどしてお読みください)。

-

安藤朴翁「ひたち帯」(元禄10年)

(九月)廿七⽇、助川、守⼭なといふ宿々をこえつゝくれハ、この国にもみかの原いつミ川といふ所あり、けにも名寄に他国同名の名所をもおほく⾒え侍れハ、かならすしもかしこの名を爰にぬすミもちゆるにもあらさるへし、いつこにもあれ、古⼈の詠に⼊て名を傳ふるなんその所のさいはひといふへし、泉のわき出る処にしハし休ふ

たつねきてけふみかの原いつミ川名になかれたるあさきよしも - 川上櫟斎「岩城便宜」(享保15年)

泉河有、清水涌出ル - 不詳「岩城道中記」(寛延年間)

清泉湧出、声をかけ手をならせハ猶わきかへる - 浜岡たみ「松島旅行日記」(宝暦9年)

泉河なかれたり、清き水のわき出る事やます、よりてこえをかけ手をならすに、猶わきかえる…ふしきなる事を見侍る - 小田切伝兵衛「水戸岩城道中覚」(明和9年)

早玉神社アリ、社手前ニ泉有、旅人立寄てわいたり、わいたりとゆへハ忽チわキ出る - 伊能忠敬「奥州紀行」(安永7年)

石の明神有、道の側ニ追分ありて泉川へ十二町有之候、此所水木村とて…泉川ハ二三間ノ神水にて、見る人湧たり湧いたりと叫候ヘハ、中程より神水湧上るなり - 伊達重村「鹿島道の記」(安永9年)

泉川といふもあり、水のわきかへる事温泉に湯のわき出るか如し、奇しく妙なるものゝミるへき所也 - 堀田昌敦「鹿島日記」(天明6年)

けふは泉川を見んとて、里の翁を先立てゝ行くに、池めいておちくぼなる所あり、水よく澄みてわきかへるさま…めづらし - 遅月庵「松島紀行」(寛政元年)

石名坂を越てみかのはらに出る、ワきて流るゝ泉川と伝へし清水をみれは、水底白砂を吹て湧出る辺鏡のことし - 不詳「岩城浜街道中記」(寛政年間)

泉川江行道有、石を立て道しるしとす、みかの原わきて流るゝと読みし川なり、みかの原も此辺也、泉川今ハ小流なり - 森村新蔵「北国見聞記」(天保12年)

辨財天社 水木村の惣鎮守の社なり、此社の山下に巖峙ツてさも恐しけなる処あり、其岩の根より清水出る、是を泉川と名付…この清水出る池の辺に人大勢集り、声を揃へて御涌給ひ涌給へと声高に叫ぶ時ハ水涌出る事常に十倍せり、又叫び止時ハ常の如く静に出るなり、是奇妙の事也

建立地

大三箇明神(大甕神社 日立市大みか町6丁目16)前、岩城海道の傍らに建つ。岩城海道を水戸方面からやってきて、鳥居をすぎてまもなく、東(水木)に向う道がある。その分岐点に立つ。

なおこの道標は1959年秋、国道改修にともない「日立製作所大甕厚生園内」に移されたものの、1964年に元の位置にもどされた。

建立者は須賀川の和泉屋忠兵衛

明和8年(1771)に泉川道標を建立した陸奥国岩瀬郡須賀川村(福島県須賀川市)の「泉屋忠兵衛」は実名を祐倫といい、伊藤姓を名乗る。この伊藤家は、元禄2年(1689)に陸奥国岩瀬郡和田村(須賀川市)から須賀川村本町に出て、薬種商を開いた。屋号は和泉屋。忠兵衛は明和3年に家業を営みながら薬用牡丹の栽培を始めた。牡丹の根の皮は漢方薬となる。この牡丹畑は明治初年に伊藤家から柳沼家に譲られ、鑑賞用の牡丹園として整備され、昭和7年(1932)、「須賀川の牡丹園」として国指定の名勝となった。

須賀川村は奥州道中の重要な宿駅であり、かつ磐城・棚倉・三春・会津への道が交差する要地でもあった。

泉屋と和泉屋

忠兵衛家の本来の屋号は「和泉」屋。だが道標には「泉」屋と刻まれてある。これは泉川の泉で起こる人間の理解を超える不思議な現象にことよせて、あえて同音の「泉」を用いたのであろう。

主要参照文献

- 千葉忠也「泉川道標の移転とその後の調査について」『郷土ひたち』第3号 1961年

- 千葉忠也「表紙写真解説 泉川道標」『郷土ひたち』第12号 1964年

- 『須賀川牡丹園保勝会二十年史』1977年

- 水庭久尚「泉川道標の建立者について」『郷土ひたち』第31号 1980年

- 『図説 須賀川・石川・岩瀬の歴史』2000年

- 古文書学習会編『道中記にみる江戸時代の日立地方』2008年

- 綿引逸雄『ひたちの大地に—ひたち地方の道標他—』2019年

- 日立市郷土博物館収蔵品データベース 資料ID:39985